すべての新着情報

-

イベント公開日:2024年04月10日山菜講座(広島県緑化センター)

イベント公開日:2024年04月10日山菜講座(広島県緑化センター)開催日:2024年04月14日(日)

開催時間:10:00~12:00

内容:山菜の種類や生態についての講義をします※室内

講師:森林インストラクター 長井 稔 先生

自由...ひろしま遊学の森 広島県緑化センター -

イベント公開日:2024年04月07日藤ヶ丸山トレッキング(広島県緑化センター)

イベント公開日:2024年04月07日藤ヶ丸山トレッキング(広島県緑化センター)開催日:2024年04月13日(土)

開催時間:10:00~12:00

距離約2kmに挑戦します(やや健脚向け)※雨天中止ひろしま遊学の森 広島県緑化センター -

お知らせ公開日:2024年04月01日もりメイト倶楽部Hiroshima4月会報について

お知らせ公開日:2024年04月01日もりメイト倶楽部Hiroshima4月会報についてもりメイト倶楽部Hiroshimaの会報「もりの手紙」2024年4月号が発行されました。

もりメイト倶楽部Hiroshima -

活動報告公開日:2024年03月28日「枝打ち」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)

活動報告公開日:2024年03月28日「枝打ち」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)令和6年1月13日(土)、安佐南区沼田町阿戸の私有林で「枝打ち」を実施しました。 ...

(公財)広島市農林水産振興センター -

活動報告公開日:2024年03月28日「植林」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)

活動報告公開日:2024年03月28日「植林」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)令和5年12月2日(土)、ひろしま市民の里@安佐で「植林」を実施しました。 今年は...

(公財)広島市農林水産振興センター -

活動報告公開日:2024年03月28日「竹林整備」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)

活動報告公開日:2024年03月28日「竹林整備」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)令和5年11月11日(土)、ひろしま市民の里@安佐で「竹林整備」を実施しました! &...

(公財)広島市農林水産振興センター

イベント

-

その他

公開日:2024年04月10日山菜講座(広島県緑化センター)イベント終了

公開日:2024年04月10日山菜講座(広島県緑化センター)イベント終了開催日:2024年04月14日(日)

開催時間:10:00~12:00

内容:山菜の種類や生態についての講義をします※室内

講師:森林インストラクター 長井 稔 先生

自由...ひろしま遊学の森 広島県緑化センター -

登山・ハイキング

公開日:2024年04月07日藤ヶ丸山トレッキング(広島県緑化センター)イベント終了

公開日:2024年04月07日藤ヶ丸山トレッキング(広島県緑化センター)イベント終了開催日:2024年04月13日(土)

開催時間:10:00~12:00

距離約2kmに挑戦します(やや健脚向け)※雨天中止ひろしま遊学の森 広島県緑化センター -

森づくり

公開日:2023年11月30日[ひろ森あん]安全に木を伐るための講習会[12月〜2月]イベント終了

公開日:2023年11月30日[ひろ森あん]安全に木を伐るための講習会[12月〜2月]イベント終了開催日:12/24(日)、1/16(火)、1/20(土)、1/28(日)、2/24(土)

開催時間:10:00〜16:00を予定(変更となる場合がございます)

申込締切:2024年02月23日(金)

安全に木を伐るための講習会を開催します。

安全に木を伐るための講習会を開催します。

・12/24...ひろしま森づくり安全技術・技能推進協議会 -

森林環境教育

公開日:2023年09月21日ひろしま木育フェス2023(講演会&発表会)イベント終了

公開日:2023年09月21日ひろしま木育フェス2023(講演会&発表会)イベント終了開催日:2023年11月25日(土)

開催時間:10:00~16:30

申込締切:2023年11月19日(日)

午前中の講演会では、全国で活躍されている方に木育の実践事例をお話しいただきます。

株式会社ハルキさん...木育普及委員会 -

森林環境教育

公開日:2023年09月21日ひろしま木育フェス2023(講演会&発表会)イベント終了

公開日:2023年09月21日ひろしま木育フェス2023(講演会&発表会)イベント終了開催日:2023年11月25日(土)

開催時間:10:00~16:30

申込締切:2023年11月19日(日)

午前中の講演会では、全国で活躍されている方に木育の実践事例をお話しいただきます。

株式会社ハルキさん...木育普及委員会 -

森づくり

公開日:2023年09月04日[ひろ森あん]安全に木や竹を伐るための講習会[9月〜12月]イベント終了

公開日:2023年09月04日[ひろ森あん]安全に木や竹を伐るための講習会[9月〜12月]イベント終了開催日:9/16(土)、9/17(日)、9/24(日)、10/15(日)、10/28(土)、11/4(土)、11/11(土)、11/25(土)、12/2(土)、12/9(土)、12/16(土)、12/17(日)

開催時間:10:00〜16:00を予定(変更となる場合がございます)

安全に木や竹を伐るための講習会を開催します。

◎初めての方は、まずは「研修会」を受講ください。

◎...ひろしま森づくり安全技術・技能推進協議会

募集

-

森づくり公開日:2023年10月19日【申込募集】広島市里山整備士の「森林教室」(幼稚園・保育園等対象)

森づくり公開日:2023年10月19日【申込募集】広島市里山整備士の「森林教室」(幼稚園・保育園等対象)開催日:常時募集

開催時間:30分~1時間程度

広島市里山整備士の「森林教室」の開催を希望する幼稚園、保育園等を募集します!

「森林教室」は、幼...広島市里山整備士会 -

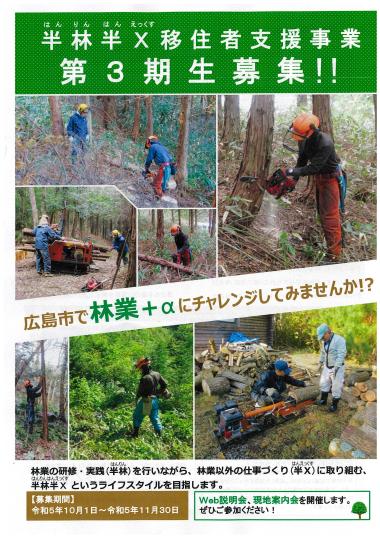

森づくり公開日:2023年09月02日自伐林業を実践したい移住者募集!募集終了

森づくり公開日:2023年09月02日自伐林業を実践したい移住者募集!募集終了開催日:2023年10月01日(日)~11月30日(木)

開催時間:令和5年11月30日(木) 17:00までに書類を提出

申込締切:2023年11月30日(木)

半林はんりん(自伐林業)+半X(はんえっくす)(やりたいしごと)

*「自伐林業」とは、森林の管理を、...統括団体(広島市経済観光局農林整備課) -

公開日:2023年05月24日森づくり活動で困ったら広島市里山整備士にご相談ください!

公開日:2023年05月24日森づくり活動で困ったら広島市里山整備士にご相談ください!

広島市里山整備士会

イベントカレンダー

地図から探す

地域から情報を絞り込んで表示します。

お知らせ

-

団体からのお知らせ公開日:2024年04月01日もりメイト倶楽部Hiroshima4月会報について

団体からのお知らせ公開日:2024年04月01日もりメイト倶楽部Hiroshima4月会報についてもりメイト倶楽部Hiroshimaの会報「もりの手紙」2024年4月号が発行されました。

もりメイト倶楽部Hiroshima -

団体からのお知らせ公開日:2024年03月05日もりメイト倶楽部Hiroshima3月会報について

団体からのお知らせ公開日:2024年03月05日もりメイト倶楽部Hiroshima3月会報についてもりメイト倶楽部Hiroshimaの会報「もりの手紙」2024年3月号が発行されました。

もりメイト倶楽部Hiroshima -

団体からのお知らせ公開日:2023年12月27日もりメイト倶楽部Hiroshima 1月会報について

団体からのお知らせ公開日:2023年12月27日もりメイト倶楽部Hiroshima 1月会報についてもりメイト倶楽部Hiroshimaの会報「もりの手紙」2023年1月号が発行されました。

もりメイト倶楽部Hiroshima -

団体からのお知らせ公開日:2023年10月27日もりメイト倶楽部Hiroshima 11月会報について

団体からのお知らせ公開日:2023年10月27日もりメイト倶楽部Hiroshima 11月会報についてもりメイト倶楽部Hiroshimaの会報「もりの手紙」2023年11月号が発行されました。

もりメイト倶楽部Hiroshima

活動報告

-

森づくり

公開日:2024年03月28日「枝打ち」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)

公開日:2024年03月28日「枝打ち」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)令和6年1月13日(土)、安佐南区沼田町阿戸の私有林で「枝打ち」を実施しました。

...(公財)広島市農林水産振興センター -

森づくり

公開日:2024年03月28日「植林」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)

公開日:2024年03月28日「植林」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)令和5年12月2日(土)、ひろしま市民の里@安佐で「植林」を実施しました。

今年は...(公財)広島市農林水産振興センター -

森づくり

公開日:2024年03月28日「竹林整備」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)

公開日:2024年03月28日「竹林整備」を実施しました!(もりメイト育成講座28期)令和5年11月11日(土)、ひろしま市民の里@安佐で「竹林整備」を実施しました!

&...(公財)広島市農林水産振興センター -

森づくり

公開日:2024年03月28日第17回ひろしま「森の市」を開催しました!

公開日:2024年03月28日第17回ひろしま「森の市」を開催しました!令和5年11月3日(金・祝)、広島市森林公園 芝生広場にて第17回ひろしま「森の市」を開催しました...

(公財)広島市農林水産振興センター -

森づくり

公開日:2024年03月28日「森林ボランティア」を体験しました!(もりメイト育成講座28期)

公開日:2024年03月28日「森林ボランティア」を体験しました!(もりメイト育成講座28期)令和5年10月29日(日)、NPO法人もりメイト俱楽部Hirosimaさんの活動に「森林ボランティ...

(公財)広島市農林水産振興センター -

森づくり

公開日:2024年03月28日令和5年度「女性のための森林づくり入門体験講座」を開催しました!

公開日:2024年03月28日令和5年度「女性のための森林づくり入門体験講座」を開催しました!令和5年10月1日(日)・15日(日)の2日間、ひろしま市民の里@安佐で女性のための森林づくり入門...

(公財)広島市農林水産振興センター

森づくりブログ

-

公開日:2023年11月02日八幡湿原の素敵な植物に出会いました

公開日:2023年11月02日八幡湿原の素敵な植物に出会いました10月上旬、広島県北広島町にある「八幡湿原」(やわたしつげん)に出かけました。<br /> 湿原という場所は...

統括団体(広島市経済観光局農林整備課) -

公開日:2023年09月21日秋の紅葉について

公開日:2023年09月21日秋の紅葉について秋といえば、やはり紅葉の季節ですね。あの赤~橙~黄のグラデーションの美しい風景は、世界に誇れる日本の...

統括団体(広島市経済観光局農林整備課) -

公開日:2023年08月02日丸太が木材になるまで

公開日:2023年08月02日丸太が木材になるまで山で育った丸太がそのように加工されていくのか実際に見る機会は少ないのではないでしょうか?<br /> 今回は...

統括団体(広島市経済観光局農林整備課) -

公開日:2023年06月21日葉っぱ統括団体(広島市経済観光局農林整備課)

公開日:2023年06月21日葉っぱ統括団体(広島市経済観光局農林整備課)